アンティーク着物の特徴とは?時代ごとの魅力や見分け方を解説

着物を整理していると、「これはアンティーク着物なのかな?」と疑問に思ったことはありませんか?

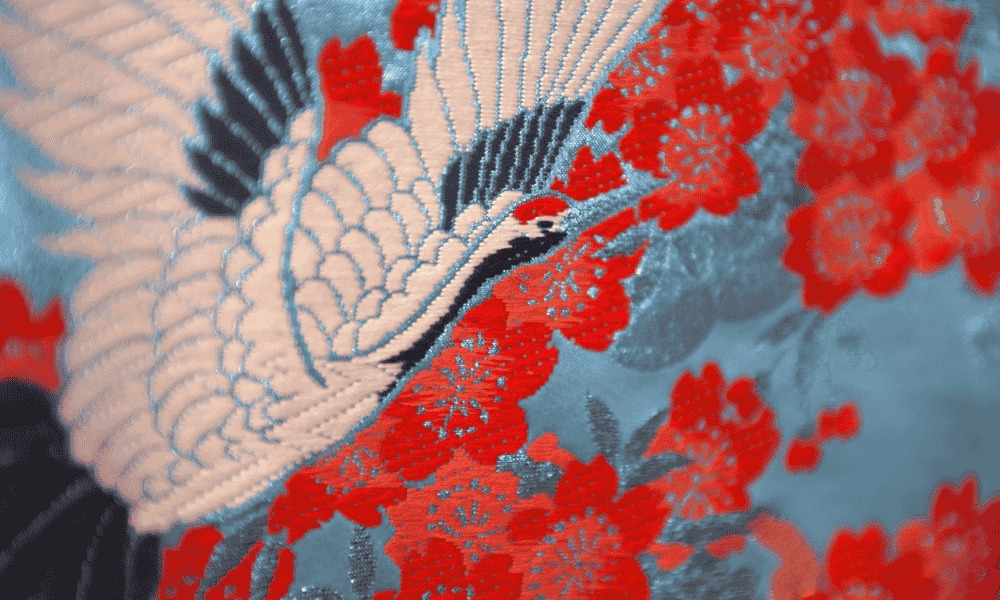

アンティーク着物は、時代ごとの美しいデザインや職人の技が詰まった、まさに一点ものの芸術品です。近年では、その価値が再評価され、リユース市場でも高い需要があります。

しかし、アンティーク着物には独自の特徴があり、現代の着物とは異なる点が多くあります。

- 本記事では、アンティーク着物の特徴や魅力、簡単な見分け方について詳しく解説します。

アンティーク着物の特徴とは?

アンティーク着物は、主に戦前(明治~大正〜昭和初期)に作られた着物のことを指します。

現代の着物とは異なり、デザインや仕立ての技術に独特の特徴があり、手作業による美しい意匠が残されています。

一点物の特別感

アンティーク着物は、すべて職人の手作業で仕立てられています。 使用される生地や染色技法、刺繍の細かさに至るまで、すべてが一点物としてつくられているため、特別な価値を持ちます。また、昔の着物は家ごとに仕立て直されることが一般的だったため、当時の持ち主の好みや生活背景が反映されています。

このため、現代にはない独自の色合いや柄が残され、アンティーク着物ならではの個性が際立っています。手仕事による繊細な装飾や、使い込むほどに増す風合いも魅力の一つです。

西洋文化との融合デザイン

大正時代から昭和初期にかけて、日本の着物には西洋文化の影響が色濃く反映されるようになりました。

特にアール・ヌーヴォーやアール・デコの要素を取り入れた柄が登場し、幾何学模様や曲線を活かしたデザインが流行しました。

また、洋風の花柄や動植物をモチーフにした意匠も多く、これまでの伝統的な和の美しさと組み合わさり、新しい魅力を生み出しました。

こうしたデザインの着物は、現在でもモダンな雰囲気が人気を集めています。

熟練の職人技が光る仕立て

アンティーク着物は、すべて手作業で作られています。

伝統技法の刺繍や染めが施され、特に、手描き友禅、絞り染め、銘仙織などの技法が代表的です。

現代では再現が難しいものも多く、希少価値が高まっています.

時代ごとに見るアンティーク着物の特徴

アンティーク着物は、戦前に作られた着物の総称を指します。留袖や振袖、普段着から訪問着まですべてが入りますが、その中でも次のような特徴があります。1.明治時代の着物

明治時代は、着物の柄といえば伝統的な文様を描いた「古典柄」が中心でした。

贅沢を避ける「奢侈禁止法(しゃしきんしほう)」の影響で、日常着は木綿が多く、色合いは落ち着いた無地が主流。 しかし、明治維新後にアール・ヌーヴォーの影響を受け、西洋的なデザインが開花。

都会の若い女性たちが自由におしゃれを楽しむようになりました。

2. 大正時代の着物

大正時代の着物は、「大正ロマン」と呼ばれる独特のデザインが特徴です。

この頃のデザインは、染織家だけではなく、美大生やグラフィックデザイナーが携わっていたので、自由で遊び心のある柄がたくさん生まれました。

例えば、大正時代に人気だった「銘仙(めいせん)」という織物は、フルーツ柄やポップな花柄、ドット柄など、今見てもおしゃれで個性的なデザインが特徴です。

大正後期にはヨーロッパやアメリカでブームを巻き起こしたアール・デコの影響を受けたものが多く、都会的ですっきりとしたデザインも登場。現代でも色褪せて見えない人気があります。

3. 昭和初期の着物

昭和初期から、戦時中にかけて、着物の色合いに変化が見られるようになりました。

大正時代の甘美な色合いから、落ち着いた色調や、シックなデザインが主流となり、

全体的に洗練された雰囲気を持つようになりました。

しかし、控えめなデザインの中にも、細かく繊細な模様があしらわれており、昭和初期の着物はアンティーク市場で人気を博しています。

タンスの着物はアンティーク?見分け方のポイント

アンティーク着物かどうかを見分けるには、いくつかのポイントを押さえておくことが大切です。

ここでは 「胴裏の色」と「袖丈」 という2つのポイントをもとに、簡単な見分け方を解説します。

見分け方①:胴裏(どううら)の色が赤い

アンティーク着物を見分ける際の重要なポイントの一つが「胴裏の色」です。 特に、着物の内側(胴裏)や袖の振り(袖の内側)に赤い布地が使われている場合、それは戦前に作られたアンティーク着物の可能性が高いです。胴裏とは?

「胴裏(どううら)」とは、着物の内側に縫い付けられた裏地のことです。 直接肌に触れる部分ではないものの、着物の仕立てにおいて重要な役割を持っています。現代の着物では、胴裏には白や淡い色が使われるのが一般的ですが、戦前の着物には「赤い胴裏」がよく見られます。

魔除けの意味を持つ「赤」

日本では古くから「赤」は特別な色とされ、魔除けや厄除けの意味を持っていました。 これは、古来より神社の鳥居や祝いの場で赤色が使われることとも関係しています。着物の胴裏に赤を使うことで、身につける人を邪気や災厄から守ると信じられていました。

特に、大切な娘のために仕立てられる着物では、より強い「魔除け」の願いが込められていたのです。

「モミ」と呼ばれる伝統技法

戦前の着物には、「モミ」と呼ばれる赤い胴裏がよく使われました。 「モミ」とは、赤い染料を生地にしっかりと定着させるための技法で、手作業で揉み込むように染めることから、この名前がついています。一般的に、茜(あかね)や紅花(べにばな)などの天然染料が使われ、長時間の手作業によって独特の風合いが生まれます。

見分け方② :袖丈(そでたけ)が長い

アンティーク着物は、現代の着物に比べて袖丈が長めに作られているのが特徴です。現代の袖丈

着物の袖丈とは、袖の上部(肩側)から下部の「振り」と呼ばれる部分の端までの長さのことを指します。現代の着物は動きやすさや実用性を考慮し、袖丈が1尺3寸(約49cm)程度に統一されることが一般的です。

一方で、アンティーク着物は袖丈が1尺5寸(約57~59cm)以上のものが多く、現代の着物と比べると優雅で流れるようなシルエットが特徴です。

なぜアンティーク着物の袖は長いの?

長い袖の着物は、歩くたびに袖が揺れて美しく、優雅な印象を与えます。 特に踊りや演劇などの場面では、袖の長さが動きに表情を加え、より華やかな雰囲気を演出します。袖丈の長さには、その時代の美意識や流行が大きく関係しています。

大正~昭和初期の流行

大正時代から昭和初期にかけて、女性の装いはより華やかでエレガントなものが好まれました。特に若い女性の着物は、袖が長いほど上品で可憐な印象を与えるとされており、袖丈が1尺5寸(約57~59cm)以上のものが一般的でした。

また、大正時代は西洋文化の影響を強く受けた時代でもあり、流れるようなシルエットや動きのあるデザインが流行しました。

これが着物にも影響を与え、袖の長いデザインが好まれたのです。

未婚女性の象徴としての長い袖

袖丈の長さは、女性の婚姻状態を表す指標にもなっていました。 未婚の若い女性は、振袖(長い袖)を着ることが一般的で、結婚すると袖を短く仕立て直して訪問着や留袖にすることが多かったのです。そのため、アンティーク着物の中には、袖が長い状態で残されているものが多く見られます。

アンティーク着物の未来をつなぐ

アンティーク着物を売る際、多くの人が「この着物は本当に価値があるの?」と悩みます。

ある方は、亡き母のタンスを整理していたところ、戦前の上布(じょうふ)を見つけました。

捨てるのは惜しく、横浜の港北区を拠点に関東全域で着物買取している、プライスマイルに相談したところ、価値が評価され8万円という思いがけない価格で引き取られました。

査定員から「次の持ち主に大切に受け継がれますよ」と伝えられた彼女は、母の思い出を未来へつなぐ選択ができたと感じました。

まとめ

アンティーク着物は、時代ごとのデザインや職人技が光る特別な一枚です。 胴裏の色や袖丈をチェックすると、アンティーク着物かどうかを見極めやすくなります。 近年はリユース市場でも注目が高く、次の世代へ受け継ぐ機会が広がっています。次回の記事では、「アンティーク着物の価値はどう決まる?査定の仕組みと相場」 について詳しく解説します!

関東での出張着物買取ならプライスマイルへ!

神奈川・北港区を起点に関東全域で活動

✅最短で即日査定各種手数料も無料

✅査定歴5年以上・有資格のプロが対応